2008年04月21日

VEKTOR SP1 (WA M92F CUSTOM)

南アフリカ軍ファンやマニア垂涎のハンドガン、ベクターSP1です(笑)

非常にマニアックな銃ですので、おそらくどこからもモデルアップされないでしょう。

SP1は南アフリカ共和国のVektor(ベクター)が開発した軍用拳銃です。

南アフリカ軍で採用されているようです。

大振りの角ばったスライドがが目を引くデザインですが、中身はほぼベレッタM92の

コピーです。

バレルを露出したデザインを大幅に変更し、異物の侵入を防ぎスライドを強化、さらに

スライドの重量アップによるリコイルショックの低下も図っているかもしれません。

セイフティはフレームに移動しています。このレイアウトはブラジルのタウルスが採用

しているほか、ベレッタ純正でもこの方式になっているものも存在します。

グリップはノーマルのM92FSに比べやや握りやすくなっています。

フレームも延長されています。トリガーガートの形状も角ばった形状に変更されており

独特のシルエットになっています。

全体的にM92FSに比べても非常に大型の拳銃に仕上がっています。

この銃は今から10年ほど前のブラックホールでみかけました。

当時非常に小汚い、いや今でも汚いですが(笑)銃でしたが、その機種選定に心を奪わ

れました。

WAのマグナ初期型M92FをベースにカスタムHOPバレルを組んであります。

スライド側面は当時話題になった「エッチング刻印プレート」が使用されており、とても

シャープです。

のちの金属スライドの氾濫によりあまり広まらなかったようなんですが…

とはいえ、やはり小汚いので(笑)結構値切って購入しました。

値切っているところを当時よく顔を出していた掲示板の常連さんに見られたりもしましたが。

強化ノズルが使用されており、またマグナのユニットであるため重いスライドでもしっかり

作動します。

スライドストップもしっかりかかりますし、作動はばっちりです。

問題はやはり汚い外装で、塗り直しの跡などが段差を構成しています。

また、側面は金属であるため材質の違いから塗料が安定しません。

今回はナイフで塗膜を削り落したあとペーパーがけし、そのうえでキャロムブラックスチール

で塗装してあります。

いずれインディのABSリムーバーで塗料を完全に落とした上で各部を修正、再塗装をして

あげる必要があるでしょう。

また、紛失してしまったテイクダウンレバーをM92FSのもので代用しているため加工が必要

ですし、最初からついていなかった右側セイフティの新造など、完璧にするにはまだ少し手間

がかかりそうです。

非常にマニアックな銃ですので、おそらくどこからもモデルアップされないでしょう。

SP1は南アフリカ共和国のVektor(ベクター)が開発した軍用拳銃です。

南アフリカ軍で採用されているようです。

大振りの角ばったスライドがが目を引くデザインですが、中身はほぼベレッタM92の

コピーです。

バレルを露出したデザインを大幅に変更し、異物の侵入を防ぎスライドを強化、さらに

スライドの重量アップによるリコイルショックの低下も図っているかもしれません。

セイフティはフレームに移動しています。このレイアウトはブラジルのタウルスが採用

しているほか、ベレッタ純正でもこの方式になっているものも存在します。

グリップはノーマルのM92FSに比べやや握りやすくなっています。

フレームも延長されています。トリガーガートの形状も角ばった形状に変更されており

独特のシルエットになっています。

全体的にM92FSに比べても非常に大型の拳銃に仕上がっています。

この銃は今から10年ほど前のブラックホールでみかけました。

当時非常に小汚い、いや今でも汚いですが(笑)銃でしたが、その機種選定に心を奪わ

れました。

WAのマグナ初期型M92FをベースにカスタムHOPバレルを組んであります。

スライド側面は当時話題になった「エッチング刻印プレート」が使用されており、とても

シャープです。

のちの金属スライドの氾濫によりあまり広まらなかったようなんですが…

とはいえ、やはり小汚いので(笑)結構値切って購入しました。

値切っているところを当時よく顔を出していた掲示板の常連さんに見られたりもしましたが。

強化ノズルが使用されており、またマグナのユニットであるため重いスライドでもしっかり

作動します。

スライドストップもしっかりかかりますし、作動はばっちりです。

問題はやはり汚い外装で、塗り直しの跡などが段差を構成しています。

また、側面は金属であるため材質の違いから塗料が安定しません。

今回はナイフで塗膜を削り落したあとペーパーがけし、そのうえでキャロムブラックスチール

で塗装してあります。

いずれインディのABSリムーバーで塗料を完全に落とした上で各部を修正、再塗装をして

あげる必要があるでしょう。

また、紛失してしまったテイクダウンレバーをM92FSのもので代用しているため加工が必要

ですし、最初からついていなかった右側セイフティの新造など、完璧にするにはまだ少し手間

がかかりそうです。

2008年02月21日

Jericho941 by HUDSON

IMI ジェリコ941です。

買ったらハドソン(Hard損)でおなじみ、ハドソン産業製ガスブローバックガンです。

イスラエルの総合軍事産業体であるIMIが開発したダブルカラム、ダブルアクションの

近代オートです。

設計思想はチェコのCZ75に近いもので、良質なCZクローンを多数製造しスプリング

フィールドアーモリーなど海外メーカーとの協力経験も豊富なイタリア、タンフォリオ社

のアドバイスのもと開発されたとも、そもそもタンフォリオが開発したとも言われています。

CZ75の弱点でもあるスライドの強度不足を、独特の台形スライドにすることで補うなど

総合的には優秀な銃に仕上がっているようです。

平面を主とした構成のデザインは、タンフォリオ社のCZクローンにも多くみられます。

またルーマニアはロムテクニカのクギールなど、ジェリコをさらにコピーした銃も存在

しています。

メディア露出という面ではそれほど目立ったものはなく、TAXIやトランスポーターなどの

映画、ロズウェル~星の恋人たちといったドラマに登場しています。

ハドソンのガスブローバックガンは、よくできた外観と上級者以下お断りレベルの中身

でその筋の人々に大変好評(普通の人にはおおむね不評)な製品です。

ジェリコ941も見事期待に応え、その初期製品の出来は店が扱いを拒否するなどの

伝説を生みました。

現在私の手元にある2挺は両社第3ロットあたりの製品で、初期に比べればだいぶまし

になったが現行のモデルからみると問題だらけという製品です。

現在手元にあるのは4代目、5代目で、すでに3挺が修復不能な状態に壊れました。

なお、マガジンはすべてガス漏れします。

運がいいと年に2、3度ガスが入ることもありますが、それも一時的なものでしかあり

ません。

いずれハドソン純正スリーピースバルブを試してみたいと思っています。

作動に関しては、ガスさえ漏れなければ悪くありません。ブローバックのキックも強め

で、そのせいでスライドが割れることがあるほどです・・・

実射性能に関しては・・・

HOPバレルのはずなのですが、箱出し状態でバレルがくるくる回転しました…

その後バレルを固定しなおし調整しましたが、このモデルはそもそものつくりが欠陥

ともいえる構造なので、よく飛ぶとかよく当たるとかいうことには一切期待できません。

昔から好きで、とてもお気に入りの銃ですのでいずれはチューニングを施し、または

中身をそっくり別のものに入れ替えてでも(笑)使ってあげたいものです。

バリエーションで941Fが出てくれれば、少なくともスライド破損は防げるのですが。

買ったらハドソン(Hard損)でおなじみ、ハドソン産業製ガスブローバックガンです。

イスラエルの総合軍事産業体であるIMIが開発したダブルカラム、ダブルアクションの

近代オートです。

設計思想はチェコのCZ75に近いもので、良質なCZクローンを多数製造しスプリング

フィールドアーモリーなど海外メーカーとの協力経験も豊富なイタリア、タンフォリオ社

のアドバイスのもと開発されたとも、そもそもタンフォリオが開発したとも言われています。

CZ75の弱点でもあるスライドの強度不足を、独特の台形スライドにすることで補うなど

総合的には優秀な銃に仕上がっているようです。

平面を主とした構成のデザインは、タンフォリオ社のCZクローンにも多くみられます。

またルーマニアはロムテクニカのクギールなど、ジェリコをさらにコピーした銃も存在

しています。

メディア露出という面ではそれほど目立ったものはなく、TAXIやトランスポーターなどの

映画、ロズウェル~星の恋人たちといったドラマに登場しています。

ハドソンのガスブローバックガンは、よくできた外観と上級者以下お断りレベルの中身

でその筋の人々に大変好評(普通の人にはおおむね不評)な製品です。

ジェリコ941も見事期待に応え、その初期製品の出来は店が扱いを拒否するなどの

伝説を生みました。

現在私の手元にある2挺は両社第3ロットあたりの製品で、初期に比べればだいぶまし

になったが現行のモデルからみると問題だらけという製品です。

現在手元にあるのは4代目、5代目で、すでに3挺が修復不能な状態に壊れました。

なお、マガジンはすべてガス漏れします。

運がいいと年に2、3度ガスが入ることもありますが、それも一時的なものでしかあり

ません。

いずれハドソン純正スリーピースバルブを試してみたいと思っています。

作動に関しては、ガスさえ漏れなければ悪くありません。ブローバックのキックも強め

で、そのせいでスライドが割れることがあるほどです・・・

実射性能に関しては・・・

HOPバレルのはずなのですが、箱出し状態でバレルがくるくる回転しました…

その後バレルを固定しなおし調整しましたが、このモデルはそもそものつくりが欠陥

ともいえる構造なので、よく飛ぶとかよく当たるとかいうことには一切期待できません。

昔から好きで、とてもお気に入りの銃ですのでいずれはチューニングを施し、または

中身をそっくり別のものに入れ替えてでも(笑)使ってあげたいものです。

バリエーションで941Fが出てくれれば、少なくともスライド破損は防げるのですが。

2008年02月04日

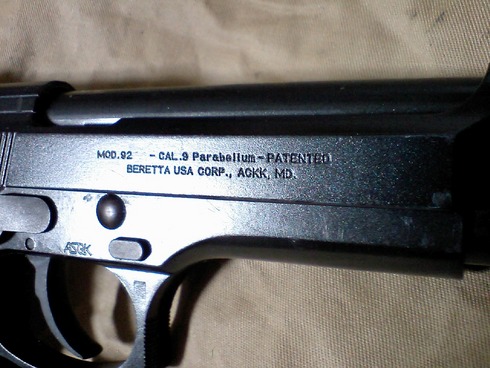

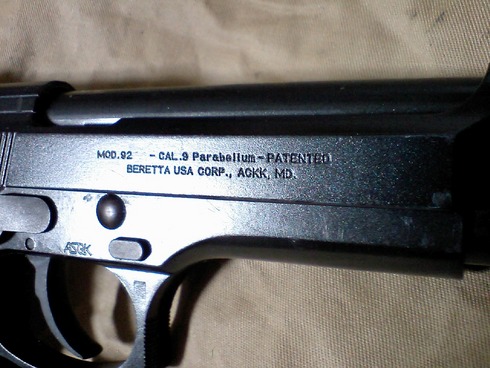

Beretta M92D (WA based custom)

ウエスタンアームズのベレッタM92FSスーパーブローバック(マグナブローバックの旧称)

をベースにデルインターナショナルが作成したベレッタM92Dです。

ベレッタM92FSといえば、今や日本で有名な拳銃のTOP3に入るであろうメジャーな銃です。

米軍やフランス軍(ライセンス生産)に採用されたり世界の警察、公共機関に採用され、

一時は陰謀めいたスライド破損事故などの悪意のある噂が立ったこともありましたが、

現在も第一線で活躍する優秀な拳銃です。

かつて米国内の警察はそのほとんどがS&WのM10を代表とするダブルアクションリボルバー

を使用していました。非武装、軽装の人間に対し、.38スペシャル弾は十分な威力を持ち、

また6発の装弾数は十分な火力といえました。

なにより、長年使いなれた操作性、単純かつタフな構造からくる信頼性がオートへの移行

を妨げていました。

しかし、9mm多弾数ダブルアクションオートが台頭、信頼性も向上し、オートマチック拳銃

が見いなおされ始めたころ、防弾チョッキと軍用銃で武装した強盗とFBIの銃撃戦が発生。

防弾チョッキを着た犯人に.38スペシャル弾はなかなか有効なダメージを与えられず、犯人

に対し苦戦を強いられることになります。

逆に警官側には重大な被害が出てしまい、現状の火力が疑問視されるきっかけになりました。

そこで弾数、弾丸の威力、リロードの容易さなど全てにおいてリボルバーをうわまわる

オートへの注目度が一気に高まったのです。

ベレッタM92も高い評価をうけ、実際いくつもの機関で採用されました。

ベレッタM92Dもその際LAPDなどの機関にプレゼンテーションされたものの一つです。

DAリボルバーからオートマチックに移行する際、大きな問題になるのが操作性の変化です。

これまで、重く一定のトリガープルになれた警官にとって、2発目からプルの変化する

オートの操作性は大きな戸惑いを感じるものだったかも知れません。

また、緊張からくる暴発、乱射、操作ミスによる誤射もトリガーの重いDAリボルバーでは

オートより発生しにくいトラブルだったでしょう。

そこでベレッタが提案したのが、セイフティレスダブルアクションオンリーのオートでした。

たいていのリボルバーにはセイフティが付いていないため、セイフティ操作は緊急時の即応

性に問題が出る可能性がありました。

そこでセイフティなし、ハンマーポジションもシングルアクションをオミットしたダブル

アクションオンリーに設定。もともと長めのトリガーストロークとあいまってDAリボルバー

に近い操作性を打ち出しました。

結局LAPDには採用されませんでしたし、どこか採用したところがあるかどうかも不明です。

しかしトリガープルの問題はやはり重要だったようで、NYPDでグロックが採用された際も

DAリボルバーに近いトリガーブルを再現するため、特殊なトリガースプリングを追加した

ものが採用されたようです。いわゆる「ニューヨークトリガースプリング」です。

このモデルは、WAがかつてマグナブローバックという名称を使用する前に発売したM92FS

をベースにしたモデルです。

そのためスライドストップが実銃より前でかかるように設定されています。

大阪のショットショーで販売されたようです。

カスタムを施したデルインターナショナルは、パソコンのDELLとは全く関係ありません。

謎の存在です。

一応、名古屋におもちゃメーカーとして「有限会社デルインターナショナル」が存在して

いるようですが、その関連性も不明です。

しかし非常にきれいに仕上げられており、セイフティの処理、刻印からM92FSの「FS」を

消す(細かい!)処理など、よく見ても処理したあとがわかりません。

トイガンの構造上リアルポジションで固定できないハンマーですが、きちんとデホーンド

化してあります。

また、ダブルアクションオンリーの動作も完璧に再現されています。

メーカー不明のカスタムバレルを装備し動作も非常に快調です。

表面の仕上げはやや光沢のあるガンメタリックで美しい仕上がりでしたが、塗膜はあまり

強くなかったようでところどころはげてきてしまいました。

かなりのレアもの、という感じですが、ノーマルのM92FSと同じようなシルエットながら

まったく違った表情を醸し出しており、味があってとても気に入っています。

をベースにデルインターナショナルが作成したベレッタM92Dです。

ベレッタM92FSといえば、今や日本で有名な拳銃のTOP3に入るであろうメジャーな銃です。

米軍やフランス軍(ライセンス生産)に採用されたり世界の警察、公共機関に採用され、

一時は陰謀めいたスライド破損事故などの悪意のある噂が立ったこともありましたが、

現在も第一線で活躍する優秀な拳銃です。

かつて米国内の警察はそのほとんどがS&WのM10を代表とするダブルアクションリボルバー

を使用していました。非武装、軽装の人間に対し、.38スペシャル弾は十分な威力を持ち、

また6発の装弾数は十分な火力といえました。

なにより、長年使いなれた操作性、単純かつタフな構造からくる信頼性がオートへの移行

を妨げていました。

しかし、9mm多弾数ダブルアクションオートが台頭、信頼性も向上し、オートマチック拳銃

が見いなおされ始めたころ、防弾チョッキと軍用銃で武装した強盗とFBIの銃撃戦が発生。

防弾チョッキを着た犯人に.38スペシャル弾はなかなか有効なダメージを与えられず、犯人

に対し苦戦を強いられることになります。

逆に警官側には重大な被害が出てしまい、現状の火力が疑問視されるきっかけになりました。

そこで弾数、弾丸の威力、リロードの容易さなど全てにおいてリボルバーをうわまわる

オートへの注目度が一気に高まったのです。

ベレッタM92も高い評価をうけ、実際いくつもの機関で採用されました。

ベレッタM92Dもその際LAPDなどの機関にプレゼンテーションされたものの一つです。

DAリボルバーからオートマチックに移行する際、大きな問題になるのが操作性の変化です。

これまで、重く一定のトリガープルになれた警官にとって、2発目からプルの変化する

オートの操作性は大きな戸惑いを感じるものだったかも知れません。

また、緊張からくる暴発、乱射、操作ミスによる誤射もトリガーの重いDAリボルバーでは

オートより発生しにくいトラブルだったでしょう。

そこでベレッタが提案したのが、セイフティレスダブルアクションオンリーのオートでした。

たいていのリボルバーにはセイフティが付いていないため、セイフティ操作は緊急時の即応

性に問題が出る可能性がありました。

そこでセイフティなし、ハンマーポジションもシングルアクションをオミットしたダブル

アクションオンリーに設定。もともと長めのトリガーストロークとあいまってDAリボルバー

に近い操作性を打ち出しました。

結局LAPDには採用されませんでしたし、どこか採用したところがあるかどうかも不明です。

しかしトリガープルの問題はやはり重要だったようで、NYPDでグロックが採用された際も

DAリボルバーに近いトリガーブルを再現するため、特殊なトリガースプリングを追加した

ものが採用されたようです。いわゆる「ニューヨークトリガースプリング」です。

このモデルは、WAがかつてマグナブローバックという名称を使用する前に発売したM92FS

をベースにしたモデルです。

そのためスライドストップが実銃より前でかかるように設定されています。

大阪のショットショーで販売されたようです。

カスタムを施したデルインターナショナルは、パソコンのDELLとは全く関係ありません。

謎の存在です。

一応、名古屋におもちゃメーカーとして「有限会社デルインターナショナル」が存在して

いるようですが、その関連性も不明です。

しかし非常にきれいに仕上げられており、セイフティの処理、刻印からM92FSの「FS」を

消す(細かい!)処理など、よく見ても処理したあとがわかりません。

トイガンの構造上リアルポジションで固定できないハンマーですが、きちんとデホーンド

化してあります。

また、ダブルアクションオンリーの動作も完璧に再現されています。

メーカー不明のカスタムバレルを装備し動作も非常に快調です。

表面の仕上げはやや光沢のあるガンメタリックで美しい仕上がりでしたが、塗膜はあまり

強くなかったようでところどころはげてきてしまいました。

かなりのレアもの、という感じですが、ノーマルのM92FSと同じようなシルエットながら

まったく違った表情を醸し出しており、味があってとても気に入っています。

2007年12月19日

GLOCK22 by KSC(G17 CUSTOM)

KSC製G17をベースにしたグロック22です。

この銃は先日オークションにて入手しました。

現行のG17の刻印を22のものに打ちなおしてあります。

割と高値になるかと思いましたがマルイグロックの影響でKSC製の人気がないのか驚きの

価格で入手できました。

実銃はグロックファミリースタンダードサイズ兄弟の.40S&Wを使用するモデルです。

実銃ではスライドのサイズなどが若干17と異なっているようですが、これは17の刻印

変えなのでそこまでは再現されていません。

ちなみにマルイグロック17が一部の17用ホルスタに収まらず22用に収まる、という話

も聞きましたので、22にするにはむしろマルイ製のほうが合っているのかもしれません。

スライド回りは刻印が22のものに変わっている以外は基本的にそのままG17と同じ

です。

フレームは現行の刻印回避タイプで、トリガーのアクションが再現されています。

グリップのフロント部分を削り落し非常に目の細かいステッピング加工が施してあり、

とても握りやすくなっています。

また、基本的なところでマグキャッチ回りが削り取ってあり操作しやすくなっています。

なかなかお買い得で、良い買い物ができました。

Yahooオークションは有料化前に比べ掘り出し物を安く落とせる機会が激減しましたが、

たま

にこういうことがあるのでチェックは欠かせません。

この銃は先日オークションにて入手しました。

現行のG17の刻印を22のものに打ちなおしてあります。

割と高値になるかと思いましたがマルイグロックの影響でKSC製の人気がないのか驚きの

価格で入手できました。

実銃はグロックファミリースタンダードサイズ兄弟の.40S&Wを使用するモデルです。

実銃ではスライドのサイズなどが若干17と異なっているようですが、これは17の刻印

変えなのでそこまでは再現されていません。

ちなみにマルイグロック17が一部の17用ホルスタに収まらず22用に収まる、という話

も聞きましたので、22にするにはむしろマルイ製のほうが合っているのかもしれません。

スライド回りは刻印が22のものに変わっている以外は基本的にそのままG17と同じ

です。

フレームは現行の刻印回避タイプで、トリガーのアクションが再現されています。

グリップのフロント部分を削り落し非常に目の細かいステッピング加工が施してあり、

とても握りやすくなっています。

また、基本的なところでマグキャッチ回りが削り取ってあり操作しやすくなっています。

なかなかお買い得で、良い買い物ができました。

Yahooオークションは有料化前に比べ掘り出し物を安く落とせる機会が激減しましたが、

たま

にこういうことがあるのでチェックは欠かせません。

2007年12月02日

GLOCK 17 by KSC

グロックシリーズの基本中の基本、グロック17です。

いまやひとつの世界基準となった、拳銃史を飾る名銃です。

わが魂の3大師匠、サム・ジェラードも熱烈推薦する私の愛用銃のひとつです。

何でこんなにメジャーな銃の紹介が遅れたかといえば紆余曲折あるのですが・・・

まあ、それはおいといて。

実銃はいわずと知れた有名銃で、グリップフレーム部分がプラスチックで構成されるという

現在はスタンダードな構成をメジャーにした功績が高く評価されます。

なお、ポリマーフレーム世界初採用と覚えていることも多いと思いますが、ポリマーフレーム

というのであればこれより前にH&KのVP70が存在しています。

(ただし、VP70にはスチール製のインナーフレームが組み合わせられています。)

グロック社はもともとプラスチック製品を中心に軍事、医療関係の製品を手がけていた会社

でしたが、地元オーストリア軍の正式拳銃トライアルの開催にあたり独自のノウハウを生か

した先進的な銃を提出。海外の有力メーカーや国内の老舗ですでにライフルが制式に採用

されているスタイアー社を出し抜いて、見事制式採用の座を勝ち取り世界の衝撃を与えました。

昨今、安全重視でマニュアルの、グリップセイフティ、デコッキングどころか、実際に鍵をかける

ことができる銃すら出てくる世の中で、「トリガーセイフティオンリー」という実に男らしい銃でもあ

ります。

このトリガーこそ「セイフアクション」と名づけられたグロックのもうひとつの特徴でもあります。

スライドをコックしないとトリガーは引ききった位置で停止し、ひと目でコック状態か非コック状態

かわかるというもの、だったかと思います。

この辺の機能を使った駆け引きは映画「追跡者」をご覧ください(笑)。

ストライカー式の激発機構、スライド先端までダストカバーの伸びた一体成型フレーム、最低限

の操作部分があいまって、極度にシンプル、人によっては味も素っ気もない外観になっています。

この外観は好みが分かれますが、自分的には「石庭」のような趣でわびさびにの心を感じさせる

デザインだと思いこんでいます。

今回のG17は近代ガスブローバック型グロックでは元祖といえるKSCのモデルです。

今さ世界標準であるアンダーマウントレイルを備えたサードフレームのモデルを再現しています。

実銃のグロック同様、最低限の機能で低価格の路線のラインアップとして誕生しました、

このモデルは初期のものなので、当時物議をかもした(結局離型剤落としそこねだった)光沢

のあるフレームですが、刻印は現物に忠実です。

また、グロックの特徴でもあるトリガーシステムは再現されていません。

現行のモデルはトリガーのアクションも再現されています。

トリガーアクションはタナカのグロック17がいち早く再現を試み、KSCのバリエーションでも

フル/セミ切り替えモデルG18Cで再現されました。

また、実銃には安全装置スイッチがないため、トリガーセイフティを手前側に持ち上げることで

物理的にトリガーを引けなくするセイフティが導入されました。

この方式はマルイのものも含め、グロック用と胃がんセイフティとしては最高のシステムだと

思います。

この機種は負圧式バルブのいわゆる「ロングレンジピストン」モデルですが、スライド部分の

軽量さとあいまって超高速ブローバックによる心地よい射撃感を味わえます。

さすがに寒さには弱めですが、夏はスライドが壊れるのではないかと思えるほどの勢いで

作動します。

実際に初期のもの、特に壮絶な高速フルオートになるG18を中心にスライド先端の破損が

よく発生したようで、現行のものは対策が施してあるようです。

グロックはグリップの角度がよくないとか言われますが、実際にはそれほど気になるりません。

ようは慣れだと思われます。グロックだけでなく1911、ベレッタ、S&Wなど、使う銃によって

握りや感覚が違うのはどれもみな同じことです。

現在はマルイのG17が発売されたためKSCのG17が主流の座を降りるのではないかと思わ

れますが、刻印変更前のものであればそのリアルさで、すべてのモデルにおいてはその豊富

なバリエーションでマルイのグロックとも共存してくことでしょう

いまやひとつの世界基準となった、拳銃史を飾る名銃です。

わが魂の3大師匠、サム・ジェラードも熱烈推薦する私の愛用銃のひとつです。

何でこんなにメジャーな銃の紹介が遅れたかといえば紆余曲折あるのですが・・・

まあ、それはおいといて。

実銃はいわずと知れた有名銃で、グリップフレーム部分がプラスチックで構成されるという

現在はスタンダードな構成をメジャーにした功績が高く評価されます。

なお、ポリマーフレーム世界初採用と覚えていることも多いと思いますが、ポリマーフレーム

というのであればこれより前にH&KのVP70が存在しています。

(ただし、VP70にはスチール製のインナーフレームが組み合わせられています。)

グロック社はもともとプラスチック製品を中心に軍事、医療関係の製品を手がけていた会社

でしたが、地元オーストリア軍の正式拳銃トライアルの開催にあたり独自のノウハウを生か

した先進的な銃を提出。海外の有力メーカーや国内の老舗ですでにライフルが制式に採用

されているスタイアー社を出し抜いて、見事制式採用の座を勝ち取り世界の衝撃を与えました。

昨今、安全重視でマニュアルの、グリップセイフティ、デコッキングどころか、実際に鍵をかける

ことができる銃すら出てくる世の中で、「トリガーセイフティオンリー」という実に男らしい銃でもあ

ります。

このトリガーこそ「セイフアクション」と名づけられたグロックのもうひとつの特徴でもあります。

スライドをコックしないとトリガーは引ききった位置で停止し、ひと目でコック状態か非コック状態

かわかるというもの、だったかと思います。

この辺の機能を使った駆け引きは映画「追跡者」をご覧ください(笑)。

ストライカー式の激発機構、スライド先端までダストカバーの伸びた一体成型フレーム、最低限

の操作部分があいまって、極度にシンプル、人によっては味も素っ気もない外観になっています。

この外観は好みが分かれますが、自分的には「石庭」のような趣でわびさびにの心を感じさせる

デザインだと思いこんでいます。

今回のG17は近代ガスブローバック型グロックでは元祖といえるKSCのモデルです。

今さ世界標準であるアンダーマウントレイルを備えたサードフレームのモデルを再現しています。

実銃のグロック同様、最低限の機能で低価格の路線のラインアップとして誕生しました、

このモデルは初期のものなので、当時物議をかもした(結局離型剤落としそこねだった)光沢

のあるフレームですが、刻印は現物に忠実です。

また、グロックの特徴でもあるトリガーシステムは再現されていません。

現行のモデルはトリガーのアクションも再現されています。

トリガーアクションはタナカのグロック17がいち早く再現を試み、KSCのバリエーションでも

フル/セミ切り替えモデルG18Cで再現されました。

また、実銃には安全装置スイッチがないため、トリガーセイフティを手前側に持ち上げることで

物理的にトリガーを引けなくするセイフティが導入されました。

この方式はマルイのものも含め、グロック用と胃がんセイフティとしては最高のシステムだと

思います。

この機種は負圧式バルブのいわゆる「ロングレンジピストン」モデルですが、スライド部分の

軽量さとあいまって超高速ブローバックによる心地よい射撃感を味わえます。

さすがに寒さには弱めですが、夏はスライドが壊れるのではないかと思えるほどの勢いで

作動します。

実際に初期のもの、特に壮絶な高速フルオートになるG18を中心にスライド先端の破損が

よく発生したようで、現行のものは対策が施してあるようです。

グロックはグリップの角度がよくないとか言われますが、実際にはそれほど気になるりません。

ようは慣れだと思われます。グロックだけでなく1911、ベレッタ、S&Wなど、使う銃によって

握りや感覚が違うのはどれもみな同じことです。

現在はマルイのG17が発売されたためKSCのG17が主流の座を降りるのではないかと思わ

れますが、刻印変更前のものであればそのリアルさで、すべてのモデルにおいてはその豊富

なバリエーションでマルイのグロックとも共存してくことでしょう

2007年11月26日

FN FiveseveN USG 6mmByMarushin

世界に冠たる銃器メーカー、歩兵の守護神FNの新世代ハンドガン、ファイブセブンピストルです。

GPMGにMAG、SAWにMINIMI、アサルトライフルはFAL、FNC、サブマシンガンにP90、

ハンドガンは伝統のハイパワー、開発した弾薬は5.56mmNATO正式弾になるなど、まさに

世界の歩兵の運命を握るFN。

その中でも、ペルー大使公邸占拠事件で名を広めたP90サブマシンガンは5.7mm×28と

いうライフル弾より小型でながらボディアーマーを貫通しつつも人体内部でのダメージも大

きくなるように設計された特殊な弾薬を使用します。

この弾薬を使用するように設計された拳銃が、このFN5.7、Five-seveNピストルなのです。

当初、ボディアーマーも貫通する拳銃というその性質上、民間への市販は行われていません

でした。公的機関用に何種類か用意されていたのみで、一般にはなじみのない拳銃でした。

のちにやや貫通力を落とした弾薬を使用することにより、市販がかなったのです。

スライドまでプラスチックで覆われた形状は特異とされ、ゲテモノ(笑)呼ばわりされることも

あるようですが、私としては非常にFNの伝統にのっとった形状に感じます。

100年以上前のM1900によく似ているといえるのではないでしょうか。

マルシンのファイブセブンは、米国向けシングルアクションモデルのUSGを再現しています。

これは6mmバージョンです。

実銃と同じくインナーハンマー式のシングルアクションを採用しています。

トリガーの切れは良好で、気持ちよくスカッとハンマーが落ちます。

スライド内部がプラスチックながら2層構造になっていたりと作りは結構リアルです。

安価なコッキングガンをのぞけば、操作レバー類が樹脂製というのがとても新鮮です。

また、普通の銃は通常分解時ににスライドストップを抜く、もしくはディスアッセンブリー

レバーを操作した跡に、レールに沿ってスライドを引き抜きますが、このファイブセブンは

分解レバー操作後スライドが真上にはずせます。これもなかなか面白い構造です。

マガジンはマルイDE50AE並みのサイズですが、連射には弱いです。

連射していると目に見えて動作が悪くなります。ガス効率が悪いのでしょうか。

調子のよいときのブローバックは非常に軽快で快調なのですが、冷えに弱いのでその実力

は夏しか発揮できないかもしれません。

ピストンのガスシール用パッキンをYリングなどにすると多少はよくなるかもしれませんが。

実射性能はその特殊なLD2システムのため非常に悪く、調整しても5mで狙ったところに

あたりませんでした。

同じシステムのP210はなぜか異常によくあたるのですが…

インナーバレル、ピストン周りのカスタムパーツが出ればよい銃に生まれ変わると思いますが、

その前にマルイのファイブセブンが出てきそうですね…

しかし、性能云々ということより重要なことがあります。

ここ数年発売されたガスガンのほとんどが「何かのバリエーション」であったなか、こういた全く

新規の銃を開発してくれるメーカーは、とても貴重で重要であると思います。

ぜひ、どこかのメーカーで「スプリングフィールドXD」を・・・

GPMGにMAG、SAWにMINIMI、アサルトライフルはFAL、FNC、サブマシンガンにP90、

ハンドガンは伝統のハイパワー、開発した弾薬は5.56mmNATO正式弾になるなど、まさに

世界の歩兵の運命を握るFN。

その中でも、ペルー大使公邸占拠事件で名を広めたP90サブマシンガンは5.7mm×28と

いうライフル弾より小型でながらボディアーマーを貫通しつつも人体内部でのダメージも大

きくなるように設計された特殊な弾薬を使用します。

この弾薬を使用するように設計された拳銃が、このFN5.7、Five-seveNピストルなのです。

当初、ボディアーマーも貫通する拳銃というその性質上、民間への市販は行われていません

でした。公的機関用に何種類か用意されていたのみで、一般にはなじみのない拳銃でした。

のちにやや貫通力を落とした弾薬を使用することにより、市販がかなったのです。

スライドまでプラスチックで覆われた形状は特異とされ、ゲテモノ(笑)呼ばわりされることも

あるようですが、私としては非常にFNの伝統にのっとった形状に感じます。

100年以上前のM1900によく似ているといえるのではないでしょうか。

マルシンのファイブセブンは、米国向けシングルアクションモデルのUSGを再現しています。

これは6mmバージョンです。

実銃と同じくインナーハンマー式のシングルアクションを採用しています。

トリガーの切れは良好で、気持ちよくスカッとハンマーが落ちます。

スライド内部がプラスチックながら2層構造になっていたりと作りは結構リアルです。

安価なコッキングガンをのぞけば、操作レバー類が樹脂製というのがとても新鮮です。

また、普通の銃は通常分解時ににスライドストップを抜く、もしくはディスアッセンブリー

レバーを操作した跡に、レールに沿ってスライドを引き抜きますが、このファイブセブンは

分解レバー操作後スライドが真上にはずせます。これもなかなか面白い構造です。

マガジンはマルイDE50AE並みのサイズですが、連射には弱いです。

連射していると目に見えて動作が悪くなります。ガス効率が悪いのでしょうか。

調子のよいときのブローバックは非常に軽快で快調なのですが、冷えに弱いのでその実力

は夏しか発揮できないかもしれません。

ピストンのガスシール用パッキンをYリングなどにすると多少はよくなるかもしれませんが。

実射性能はその特殊なLD2システムのため非常に悪く、調整しても5mで狙ったところに

あたりませんでした。

同じシステムのP210はなぜか異常によくあたるのですが…

インナーバレル、ピストン周りのカスタムパーツが出ればよい銃に生まれ変わると思いますが、

その前にマルイのファイブセブンが出てきそうですね…

しかし、性能云々ということより重要なことがあります。

ここ数年発売されたガスガンのほとんどが「何かのバリエーション」であったなか、こういた全く

新規の銃を開発してくれるメーカーは、とても貴重で重要であると思います。

ぜひ、どこかのメーカーで「スプリングフィールドXD」を・・・

2007年11月25日

SIG SAUER P229 By Tanaka Works

タナカワークス製のガスブローバックガン、SIG SAUER P229です。

画像の入ったメモリカード破損、家庭のインターネット回線トラブル、仕事の都合などによる

モチベーション低下で更新が大幅に滞ってしまいました。

データベースとして利用していただけるよう、またぼちぼち更新していきたいと思います。

復活第1回は私の好きなSIG SAUER系のハンドガンです。

P22X系統は特にレバー類のある側の側面がにぎやかでメカニカルな感じがたまりません。

また、非常にプロっぽい、役人っぽい感じもまたつぼをついてきます。

実はP228はあまりしっくりこないのですが、229は226と同じくらいのお気に入りです。

実銃のP229は、P228の強装弾対応版といえるもので、スティールプレス加工で作成された

226のスライドと異なり、ステンレス削りだしのスライドを装備しています。

デザインも異なり強靭になったスライドは、SMG用などの9mm強装弾以外にも.40S&Wや

.357SIGなどの新しい強力な弾薬にも対応します。

割と高価な銃ですが、アメリカの沿岸警備隊や、テキサス州やオクラホマ州、バージニア州

警察など軍、警察関係でも広く採用されています。

このモデルはABSモデルで、9mm口径の物を再現しています。

ちなみに、この9mmというのも個人的には良ポイントです、

実際には、米国では公用としても.40S&Wが人気で、公的機関も半数以上が.40S&Wを採用

しているようですし、米国では40口径が主流になりつつあるようです(欧州は9mm主流)が、

なんとなく慣れ親しんだ9mm、38口径という数字に親しみを感じてしまいます。

実際、9mmルガー、.40S&W、.357SIGの3種を比べて、実験的なデータは別として実戦で

の対人効果、いわゆるマンストッピングパワーの違いに関しては、疑問視する人もいるようです。

「命中弾は単にあたった、ということを意味するのみ、それが有効弾であるとか相手を倒したと

いうこととは関係ない」というようなことを言った人もいたとか。

強力な弾が何発あたったからといってもそれが相手を倒したという事実とイコールにはならない

ということなんでしょうかね。

逆に言えば、1発撃った低威力の弾で相手を倒せる、ということもあるわけで、それならは射撃

がへたくそな自分としては、弾が余計に入る9mmの方が多少安心感があります。

このタナカP229はABS製の為軽量で動作も軽快、扱いやすいハンドガンです。

しかし、重量などの面からモデルガン的には物足りなく感じることもあります。

229のへピーウエイトモデルは依然持っていましたが、重い、黒い、冷たい、皺が寄る、といった

ヘビーウエイトの特性そのものの銃でした。

その重さ、硬さ、冷たさはすばらしい質感で存在感抜群です。

質感重視ならば躊躇せずHWモデルを選ぶべきです。

私は価格面ろ重視したのでABSモデルなのです(笑)。

しかし、外観も十分満足のいくできに仕上がっており、高速なブローバックでダブルタップも軽快

に決まります。

ベレッタのように華やかな主役的な魅力はありませんが、226のようないぶし銀の魅力ともまた

違う独特の魅力を持った拳銃だと思います、

画像の入ったメモリカード破損、家庭のインターネット回線トラブル、仕事の都合などによる

モチベーション低下で更新が大幅に滞ってしまいました。

データベースとして利用していただけるよう、またぼちぼち更新していきたいと思います。

復活第1回は私の好きなSIG SAUER系のハンドガンです。

P22X系統は特にレバー類のある側の側面がにぎやかでメカニカルな感じがたまりません。

また、非常にプロっぽい、役人っぽい感じもまたつぼをついてきます。

実はP228はあまりしっくりこないのですが、229は226と同じくらいのお気に入りです。

実銃のP229は、P228の強装弾対応版といえるもので、スティールプレス加工で作成された

226のスライドと異なり、ステンレス削りだしのスライドを装備しています。

デザインも異なり強靭になったスライドは、SMG用などの9mm強装弾以外にも.40S&Wや

.357SIGなどの新しい強力な弾薬にも対応します。

割と高価な銃ですが、アメリカの沿岸警備隊や、テキサス州やオクラホマ州、バージニア州

警察など軍、警察関係でも広く採用されています。

このモデルはABSモデルで、9mm口径の物を再現しています。

ちなみに、この9mmというのも個人的には良ポイントです、

実際には、米国では公用としても.40S&Wが人気で、公的機関も半数以上が.40S&Wを採用

しているようですし、米国では40口径が主流になりつつあるようです(欧州は9mm主流)が、

なんとなく慣れ親しんだ9mm、38口径という数字に親しみを感じてしまいます。

実際、9mmルガー、.40S&W、.357SIGの3種を比べて、実験的なデータは別として実戦で

の対人効果、いわゆるマンストッピングパワーの違いに関しては、疑問視する人もいるようです。

「命中弾は単にあたった、ということを意味するのみ、それが有効弾であるとか相手を倒したと

いうこととは関係ない」というようなことを言った人もいたとか。

強力な弾が何発あたったからといってもそれが相手を倒したという事実とイコールにはならない

ということなんでしょうかね。

逆に言えば、1発撃った低威力の弾で相手を倒せる、ということもあるわけで、それならは射撃

がへたくそな自分としては、弾が余計に入る9mmの方が多少安心感があります。

このタナカP229はABS製の為軽量で動作も軽快、扱いやすいハンドガンです。

しかし、重量などの面からモデルガン的には物足りなく感じることもあります。

229のへピーウエイトモデルは依然持っていましたが、重い、黒い、冷たい、皺が寄る、といった

ヘビーウエイトの特性そのものの銃でした。

その重さ、硬さ、冷たさはすばらしい質感で存在感抜群です。

質感重視ならば躊躇せずHWモデルを選ぶべきです。

私は価格面ろ重視したのでABSモデルなのです(笑)。

しかし、外観も十分満足のいくできに仕上がっており、高速なブローバックでダブルタップも軽快

に決まります。

ベレッタのように華やかな主役的な魅力はありませんが、226のようないぶし銀の魅力ともまた

違う独特の魅力を持った拳銃だと思います、

2007年04月30日

SIG P210 By Marushin(6mm)

久々に新しく購入したハンドガンの紹介です。

マルシン製、SIG P210-6 6mm口径バージョンです。

8mmモデルについで発売されたブローバックハンドガンです。

実銃はもともとスイス軍に採用されたSchweizerische Industrie Gesellschaft

製ハンドガンで、、初期のものは9mm口径ではなかったと記憶しています。

P210は軍で採用された名称はP49というシリーズ名でしたが、民間向けになったとき

かSIGのモデルナンバー整理の際かに210の名称が与えられました。

ちなみに例のごとくよくある誤解としてSIG社をスイスの小火器メーカーと紹介しているところ

もありますがこれは誤りで、SIGは総合工業機器、製品メーカーです。

大型機械から洗剤のプラスチックパッケージまで生産するグループ企業です。

P210はスイス製で非常に工作精度の高い銃です。フレームとスライドのかみ合わせが

ほかのオートと異なり、スライドとフレームのレイルが相互に干渉する範囲が大きくなって

います。Cz75などでもこの形式がとられています。

命中精度の高い銃として有名ですがそうなると当然単価も高くなり、軍用などの大量に

採用する部門にとっては大きな負担になりました。

以前見た値段では、スタンダードなモデルかカスタムか忘れましたが市販価格でたしか

1,800ドルほどしていたと思います。

そのため別の銃にその座を追われましたが、その高いポテンシャルを惜しむ声も多く

再生産されたようです。

調整用サイトを搭載したターゲットモデル、ロイヤルブルーに輝くボディと白いグリップを

持つモデルなどバリエーションも複数あり、口径オプションも9mmルガー、.32ACP、

.22LRなどが存在します。

SIGの名を持つ銃の祖国は複数あり、P210はスイス生まれ、SAUER P22xはドイツ

生まれ、最近のGSRは米国生まれです。

近年、米国内の製品は全シリーズ米国内で生産されていると聞いていますが、210も

米国製になっているのでしょうか…

トイガンとしては、マルシンの気合と底力を見せた現行ブローバックシリーズの製品

第3弾になります。

ABSボディで少ない重量をグリップで一気に稼いでいます。

どこがというわけではないのですが、やはりマルシンの雰囲気を持って生まれた銃で、

ぱっと見てマルシンだとわかるような趣を持っています。

機構的には省略されたショートリコイル、短いストロークでリアル感にはかけますが

その分しっかり作動します。

正直マルシンのブローバックがここまで動くとは予想外(失礼)でした。

マグナや現行KSCの感触には及びませんが、ロングレンジ時代のKSCや初期のマルイ

92Fくらいの作動性はあると思います。

あまり余裕のないスライド内にユニットをつめていることを考えれば優秀といえるでしょう。

実射性能に関しては未確認ですが、正直LD-2システムはどうなんでしょうね。

躓き型HOPは精度が落ちるというのはもはや定説で、マルイの様にHOPパッキン自体が

チャンバーをかねる構造がベストといわれて久しい現代。

2箇所のHOPラバーが100パーセント同じ方向に同じテンションで回転をかけられればいい

のですが、少しでもずれれば弾道が荒れてしまうと思われますが…

これはいずれ実射テストしてみたいと思います。

難点はいくつかありますが、個人的にはとても満足しています。

なんといっても初のP210タイプブローバックですし、インドアでの実用性も必要充分は

あると思われます。

マルシンはここのところ意欲的なモデルを輩出しており、あのファイブセブンピストルも

まもなく発売とのこと。

ユニットの更なる進化も含めてこれからがとても楽しみです。

BGM:張國榮「當年情」 続きを読む

マルシン製、SIG P210-6 6mm口径バージョンです。

8mmモデルについで発売されたブローバックハンドガンです。

実銃はもともとスイス軍に採用されたSchweizerische Industrie Gesellschaft

製ハンドガンで、、初期のものは9mm口径ではなかったと記憶しています。

P210は軍で採用された名称はP49というシリーズ名でしたが、民間向けになったとき

かSIGのモデルナンバー整理の際かに210の名称が与えられました。

ちなみに例のごとくよくある誤解としてSIG社をスイスの小火器メーカーと紹介しているところ

もありますがこれは誤りで、SIGは総合工業機器、製品メーカーです。

大型機械から洗剤のプラスチックパッケージまで生産するグループ企業です。

P210はスイス製で非常に工作精度の高い銃です。フレームとスライドのかみ合わせが

ほかのオートと異なり、スライドとフレームのレイルが相互に干渉する範囲が大きくなって

います。Cz75などでもこの形式がとられています。

命中精度の高い銃として有名ですがそうなると当然単価も高くなり、軍用などの大量に

採用する部門にとっては大きな負担になりました。

以前見た値段では、スタンダードなモデルかカスタムか忘れましたが市販価格でたしか

1,800ドルほどしていたと思います。

そのため別の銃にその座を追われましたが、その高いポテンシャルを惜しむ声も多く

再生産されたようです。

調整用サイトを搭載したターゲットモデル、ロイヤルブルーに輝くボディと白いグリップを

持つモデルなどバリエーションも複数あり、口径オプションも9mmルガー、.32ACP、

.22LRなどが存在します。

SIGの名を持つ銃の祖国は複数あり、P210はスイス生まれ、SAUER P22xはドイツ

生まれ、最近のGSRは米国生まれです。

近年、米国内の製品は全シリーズ米国内で生産されていると聞いていますが、210も

米国製になっているのでしょうか…

トイガンとしては、マルシンの気合と底力を見せた現行ブローバックシリーズの製品

第3弾になります。

ABSボディで少ない重量をグリップで一気に稼いでいます。

どこがというわけではないのですが、やはりマルシンの雰囲気を持って生まれた銃で、

ぱっと見てマルシンだとわかるような趣を持っています。

機構的には省略されたショートリコイル、短いストロークでリアル感にはかけますが

その分しっかり作動します。

正直マルシンのブローバックがここまで動くとは予想外(失礼)でした。

マグナや現行KSCの感触には及びませんが、ロングレンジ時代のKSCや初期のマルイ

92Fくらいの作動性はあると思います。

あまり余裕のないスライド内にユニットをつめていることを考えれば優秀といえるでしょう。

実射性能に関しては未確認ですが、正直LD-2システムはどうなんでしょうね。

躓き型HOPは精度が落ちるというのはもはや定説で、マルイの様にHOPパッキン自体が

チャンバーをかねる構造がベストといわれて久しい現代。

2箇所のHOPラバーが100パーセント同じ方向に同じテンションで回転をかけられればいい

のですが、少しでもずれれば弾道が荒れてしまうと思われますが…

これはいずれ実射テストしてみたいと思います。

難点はいくつかありますが、個人的にはとても満足しています。

なんといっても初のP210タイプブローバックですし、インドアでの実用性も必要充分は

あると思われます。

マルシンはここのところ意欲的なモデルを輩出しており、あのファイブセブンピストルも

まもなく発売とのこと。

ユニットの更なる進化も含めてこれからがとても楽しみです。

BGM:張國榮「當年情」 続きを読む

2007年04月22日

Browning Hi-power Mk3 byTANAKA

私が使用するハンドガンは1911系がメインですが、状況によって別のハンドガンを使用

することもあります。

1911以外でのお気に入りのうちSAUER P226はすでに紹介しましたので、今回はもう

1挺のお気に入りを紹介します。

ブローニングハイパワー Mk3です。

ハイパワーは1911と同じく天才ジョン・M・ブローニングの手による設計で、ベルギーの

FN(英語読みでファブリックナショナル)で生産されました。

世界で始めて量産された実用的な複列(ダブルカラム)弾倉をもった拳銃として、

第2次世界大戦前後から現在にたるまで活躍しています。

装弾数は13発で、当時の拳銃としては圧倒的な弾数を誇っていました。

ハイパワーというのは弾の威力ではなく、この火力から名づけられたものと思われます。

採用された弾は近代のスタンダード、9mmルガー。

トータルで見るとブローニングの先見の明をうかがうことができます。

ベレッタM92FS、SAUER P226、グロック17など近代はさらに装弾数の多い、使い

やすい拳銃が増えている中いまだに人気を誇るのはその信頼性と、1911に似た

操作感覚が影響していると思われます。

ハイパワーは英国との縁が深く、イギリス軍でも使用されています。

また、中華民国(台湾)でも採用されています。

Mk3はいわば近代化版で、握りやすさを考慮したプラスチックグリップ、左右両方から

操作の可能なアンビデクストラス(アンビ)セイフティを採用しています。

ブローニングハイパワーは基本形といえるM1935、大型のタンジェントサイトを持った

ミリタリー、中華民国モデル、カナディアンなどさまざまなバリエーションがあります。

写真のモデルは米国Browning Armsの販売するもので、実銃の現行品と同等です。

個人的にはスパーハンマーよりリングハンマーのほうが好みなのですが、交換しようと

思っていたM1935のジャンクパーツが見つからずそのままになっています。

ハイパワーの特徴でもあるマガジンを抜いてあるときは作動しない「マガジンセイフティ」

もきちんと再現されていますが、あえてキャンセルしてあります。

実銃でも競技用にするときなどによくキャンセルされるとか。

メインユニットはWAライセンスのマグナブローバックを採用しています。

細いスライドにユニットがつめてあるため、マグナブローバックとしては異例なほど

寒さに弱いモデルとなっています。

このモデルは素材がHWで本体重量を稼いでいますが、根本的に無駄な肉厚のない

銃なので軽量です。

英国紳士のたしなみ、伝統を感じされる拳銃でダブルカラムの拳銃の中では226と

並んで大のお気に入りです。

もっとも、お気に入りじゃない銃というのも思い当たらないのですが。

映画やゲーム、マンガ、アニメでも登場機会の多い日本でも人気のある銃です。

しかし、アニメ「カウボーイビバップ」では悪役ややられ役、ちょい役が使用する銃として

登場していたのは寂しい限りです。

そういえば、この銃もバイオハザードファミリーの一員でしたね。

BGM:山根麻衣「The real fork blues」

することもあります。

1911以外でのお気に入りのうちSAUER P226はすでに紹介しましたので、今回はもう

1挺のお気に入りを紹介します。

ブローニングハイパワー Mk3です。

ハイパワーは1911と同じく天才ジョン・M・ブローニングの手による設計で、ベルギーの

FN(英語読みでファブリックナショナル)で生産されました。

世界で始めて量産された実用的な複列(ダブルカラム)弾倉をもった拳銃として、

第2次世界大戦前後から現在にたるまで活躍しています。

装弾数は13発で、当時の拳銃としては圧倒的な弾数を誇っていました。

ハイパワーというのは弾の威力ではなく、この火力から名づけられたものと思われます。

採用された弾は近代のスタンダード、9mmルガー。

トータルで見るとブローニングの先見の明をうかがうことができます。

ベレッタM92FS、SAUER P226、グロック17など近代はさらに装弾数の多い、使い

やすい拳銃が増えている中いまだに人気を誇るのはその信頼性と、1911に似た

操作感覚が影響していると思われます。

ハイパワーは英国との縁が深く、イギリス軍でも使用されています。

また、中華民国(台湾)でも採用されています。

Mk3はいわば近代化版で、握りやすさを考慮したプラスチックグリップ、左右両方から

操作の可能なアンビデクストラス(アンビ)セイフティを採用しています。

ブローニングハイパワーは基本形といえるM1935、大型のタンジェントサイトを持った

ミリタリー、中華民国モデル、カナディアンなどさまざまなバリエーションがあります。

写真のモデルは米国Browning Armsの販売するもので、実銃の現行品と同等です。

個人的にはスパーハンマーよりリングハンマーのほうが好みなのですが、交換しようと

思っていたM1935のジャンクパーツが見つからずそのままになっています。

ハイパワーの特徴でもあるマガジンを抜いてあるときは作動しない「マガジンセイフティ」

もきちんと再現されていますが、あえてキャンセルしてあります。

実銃でも競技用にするときなどによくキャンセルされるとか。

メインユニットはWAライセンスのマグナブローバックを採用しています。

細いスライドにユニットがつめてあるため、マグナブローバックとしては異例なほど

寒さに弱いモデルとなっています。

このモデルは素材がHWで本体重量を稼いでいますが、根本的に無駄な肉厚のない

銃なので軽量です。

英国紳士のたしなみ、伝統を感じされる拳銃でダブルカラムの拳銃の中では226と

並んで大のお気に入りです。

もっとも、お気に入りじゃない銃というのも思い当たらないのですが。

映画やゲーム、マンガ、アニメでも登場機会の多い日本でも人気のある銃です。

しかし、アニメ「カウボーイビバップ」では悪役ややられ役、ちょい役が使用する銃として

登場していたのは寂しい限りです。

そういえば、この銃もバイオハザードファミリーの一員でしたね。

BGM:山根麻衣「The real fork blues」

2007年04月20日

Desert Eagle .50AE RPD special

今回は我が家で最も大口径な(モデルの)ハンドガンです。

東京マルイの誇る傑作ハンドガン、デザートイーグル.50AEクロームシルバーモデルに

以前発売されていたバイオハザード2スペシャルの限定シャドーステンレスモデル用の

グリップを装着したものです。

ゲームのイラストと比べると、こちらの色合いのほうがあっているようです。

限定のシャドーステンレスめっきの強度はとても低く、すぐにはげてしまうようなものでした。

それに対し、マルイ92Fから採用されためっきはとても丈夫で多少のことでははげない強さ

を持っています。

もっとも、硬いものはある一定間でのダメージには強いがそれを超えると一気に崩壊する、

ということも考えられますが。

実銃は世界最強のマグナムピストルともいえるもので、セミオートの拳銃でこれを超える

破壊力をもったものはまだ無いかと思います。

.44マグナムすら凌駕するエネルギーを持つ.50AE(アクションエクスプレス)ともなれば

その反動もさぞかし強烈はずなのですが、本体自体が約2Kgという半端ではない重量

のためそのリコイルは思ったよりマイルド、といわれています。

まあもっとも2Kgの重さをしっかり構える段階でもう大変なような気はします。

マグナムカートリッジのパワーについては日本では割と誤解されていることが多いと思い

ます。マグナムハンドガンは日本人に最もなじみの無い銃だからでしょう。

.454マグナム(カスール)や.500マグナム(S&W)などは.50AEですらかわいく見える

ようなモンスターカートリッジですが、結局はハンドガンカートリッジ。

物にもよりますがライフルカートリッジを大きく超えるパワーを持っているわけではありま

せん。

トラックのエンジンブロックを貫通したりは、たぶんしないでしょう。

またそのリコイルも、決して片手で撃ったら肩が壊れるとか骨が折れるとか、そんな無茶

なことはまず無いでしょう。

訴訟大国のアメリカでそんなカートリッジを販売するでしょうか…

実際、Gun誌のレポートで.454マグナムのタウルスレイジングブルとフリーダムアームス

のリボルバーを両手に持ってマズルジャンプの比較をした記事もありましたし、Web上を

探せば.500マグナムを2挺拳銃でぶっ放す愉快なオヤジの動画も存在します。

同じページで別のおっちゃん(兄ちゃん?)DE.50AEを2挺撃もしています。

http://www.paladinrepublic.com/

バイオハザードにおけるマグナムといえばライフルどころか40mmグレネードすら軽く

凌駕する威力を持った究極兵器として登場します。

このDE.50AEはシリーズ2作目、バイオハザード2のレオンルートに登場し強い存在感

を放っていました。

何で押収品でもなく警察にこんな銃があるんだと思うんですが・・・

まあ、アークレイ山脈あたりにはきっと危険な野生動物が出たりするので、いざというとき

のために用意してあった、とかそういった理由でしょう。

VP70のストックが図書館の前にしまってあったことに比べれば些細な疑問です。

トイガンとしてはさすがマルイのリファインモデル。リアリティでいえばやや難はあります

がその作動と命中精度は1級品です。

ここまで強力なブローバックのキックがあるのならフルストロークにしてもよかったのでは

とも思いますが、金型改修まで予算を裂く気は無かったのでしょう。

改善してほしい点といえば、ホールドオープンしたときにそのショックでホップダイヤルの

カバーがずれてしまう点です。摩擦係数の低いめっきのモデルでのみ発生するのかも

しれません。

とにかくでかいのでサイドアームにするには相当体力と根性が必要ですが、逆に

ハンドガンのみでいくのであればこれほど頼れる銃も無いでしょう。

BGM:Goblin「ZOMBI Soundtrack」

東京マルイの誇る傑作ハンドガン、デザートイーグル.50AEクロームシルバーモデルに

以前発売されていたバイオハザード2スペシャルの限定シャドーステンレスモデル用の

グリップを装着したものです。

ゲームのイラストと比べると、こちらの色合いのほうがあっているようです。

限定のシャドーステンレスめっきの強度はとても低く、すぐにはげてしまうようなものでした。

それに対し、マルイ92Fから採用されためっきはとても丈夫で多少のことでははげない強さ

を持っています。

もっとも、硬いものはある一定間でのダメージには強いがそれを超えると一気に崩壊する、

ということも考えられますが。

実銃は世界最強のマグナムピストルともいえるもので、セミオートの拳銃でこれを超える

破壊力をもったものはまだ無いかと思います。

.44マグナムすら凌駕するエネルギーを持つ.50AE(アクションエクスプレス)ともなれば

その反動もさぞかし強烈はずなのですが、本体自体が約2Kgという半端ではない重量

のためそのリコイルは思ったよりマイルド、といわれています。

まあもっとも2Kgの重さをしっかり構える段階でもう大変なような気はします。

マグナムカートリッジのパワーについては日本では割と誤解されていることが多いと思い

ます。マグナムハンドガンは日本人に最もなじみの無い銃だからでしょう。

.454マグナム(カスール)や.500マグナム(S&W)などは.50AEですらかわいく見える

ようなモンスターカートリッジですが、結局はハンドガンカートリッジ。

物にもよりますがライフルカートリッジを大きく超えるパワーを持っているわけではありま

せん。

トラックのエンジンブロックを貫通したりは、たぶんしないでしょう。

またそのリコイルも、決して片手で撃ったら肩が壊れるとか骨が折れるとか、そんな無茶

なことはまず無いでしょう。

訴訟大国のアメリカでそんなカートリッジを販売するでしょうか…

実際、Gun誌のレポートで.454マグナムのタウルスレイジングブルとフリーダムアームス

のリボルバーを両手に持ってマズルジャンプの比較をした記事もありましたし、Web上を

探せば.500マグナムを2挺拳銃でぶっ放す愉快なオヤジの動画も存在します。

同じページで別のおっちゃん(兄ちゃん?)DE.50AEを2挺撃もしています。

http://www.paladinrepublic.com/

バイオハザードにおけるマグナムといえばライフルどころか40mmグレネードすら軽く

凌駕する威力を持った究極兵器として登場します。

このDE.50AEはシリーズ2作目、バイオハザード2のレオンルートに登場し強い存在感

を放っていました。

何で押収品でもなく警察にこんな銃があるんだと思うんですが・・・

まあ、アークレイ山脈あたりにはきっと危険な野生動物が出たりするので、いざというとき

のために用意してあった、とかそういった理由でしょう。

VP70のストックが図書館の前にしまってあったことに比べれば些細な疑問です。

トイガンとしてはさすがマルイのリファインモデル。リアリティでいえばやや難はあります

がその作動と命中精度は1級品です。

ここまで強力なブローバックのキックがあるのならフルストロークにしてもよかったのでは

とも思いますが、金型改修まで予算を裂く気は無かったのでしょう。

改善してほしい点といえば、ホールドオープンしたときにそのショックでホップダイヤルの

カバーがずれてしまう点です。摩擦係数の低いめっきのモデルでのみ発生するのかも

しれません。

とにかくでかいのでサイドアームにするには相当体力と根性が必要ですが、逆に

ハンドガンのみでいくのであればこれほど頼れる銃も無いでしょう。

BGM:Goblin「ZOMBI Soundtrack」